—毎日つづく、おいしいプレバイオティクス習慣—

毎朝のヨーグルトにスプーン一杯のはちみつをかける習慣。実は、この組み合わせが腸活において科学的に優れた効果を発揮することが、近年の研究で明らかになってきました。単なる美味しさの追求だけでなく、はちみつが持つプレバイオティクスとしての働きが、あなたの腸内環境を整える強力なサポーターとなっているのです。

はちみつが“腸活に向く”理由(やさしい科学)

- はちみつに含まれるオリゴ糖などが、腸内の善玉菌の“エサ”になりやすい

- 砂糖よりも少量で甘さが出やすいため、控えめでも満足しやすい

- 風味がよく習慣化しやすい(毎日続くことが腸活の近道)

はちみつの隠れた力:プレバイオティクス効果とは?

はちみつが腸活に優れている理由は、その独特な成分構成にあります。はちみつには消化されないオリゴ糖の形で非消化性炭水化物が含まれており、in vitro(試験管実験)、動物実験、および予備的な人体研究から、特定の種類のはちみつにプレバイオティクス活性があることを示すエビデンスが増加していると、2022年の研究論文で報告されています(PMC)。

プレバイオティクスとは、腸内の善玉菌のエサとなり、その増殖を促進する成分のこと。非消化性オリゴ糖は発酵可能なプレバイオティクス基質として提供され、腸内微生物バランスを乳酸菌やビフィズス菌に有利になるよう選択的に調整し、宿主の代謝を改善するという仕組みで働きます(Oxford Academic)。

科学が証明:はちみつ×ヨーグルトの相乗効果

2024年の画期的な研究結果

イリノイ大学の研究チームが2024年に発表した臨床試験では、驚くべき結果が得られました。「はちみつをヨーグルトに加えることで、腸内でヨーグルトのプロバイオティクス菌の生存がサポートされることが実世界でも証明された」「ヨーグルト1食分に大さじ1杯のはちみつを加えることで、プロバイオティクスの生存を支援する」ことが明らかになりました(ScienceDaily, Illinois University)。

なぜはちみつがヨーグルトの効果を高めるのか?

この相乗効果のメカニズムは、はちみつの持つ特殊な成分にあります。現在の研究では、特定の種類のはちみつが腸内のサルモネラ菌、大腸菌、クロストリジオイデス・ディフィシルなどの感染症の原因となる細菌の存在を減らしながら、同時に乳酸菌などの有益な可能性のある種の成長を刺激できることが示されているのです(ResearchGate)。

※研究結果は、断定的な効果をうたうものではありません。

毎日の習慣に取り入れる3つのポイント

1. 適量を意識する

研究で効果が確認されたのは、ヨーグルト1食分に大さじ1杯のはちみつという量です。過剰摂取は糖分の取りすぎにつながるため、糖質コントロール中は全体量を見ながら。適量を心がけましょう。

2. 質の良いはちみつを選ぶ

色の濃いはちみつ品種には通常、これらのフェノール化合物の濃度が高く含まれており、一部のはちみつ品種がより強いプレバイオティクス効果を示す理由を部分的に説明している可能性があるとされています(Nettie’s Bees)。加工度の低い、品質の高いはちみつを選ぶことが大切です。

3. 継続が鍵

腸内環境の改善は一朝一夕では実現しません。毎日の小さな習慣として、はちみつヨーグルトを取り入れることで、長期的な腸活効果が期待できます。

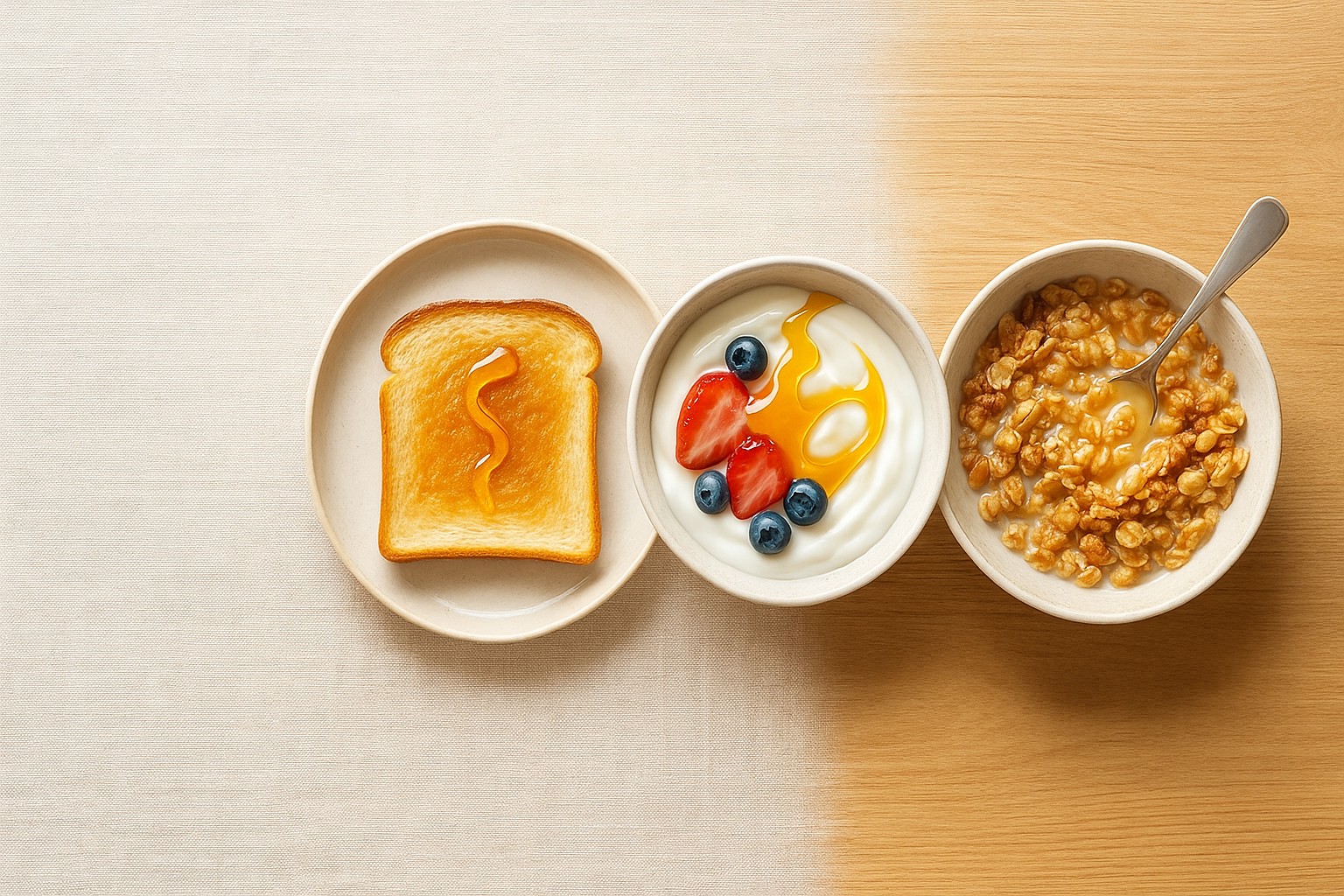

朝・昼・夜の“つづく”取り入れ方

朝:プレーンヨーグルト+はちみつ+季節のフルーツ

- 例:ヨーグルト100gにはちみつ小さじ1〜2。

- コツ:さらりとしたアカシアや、香りを楽しむ清明(桜)が相性◎。

昼:発酵ドレッシングで“整うランチ”

- 材料:オイル大さじ2/酢大さじ1.5/はちみつ小さじ1/味噌小さじ1/塩。

- コツ:葉物や温野菜に。まろやかで“食べ飽きない”味に。

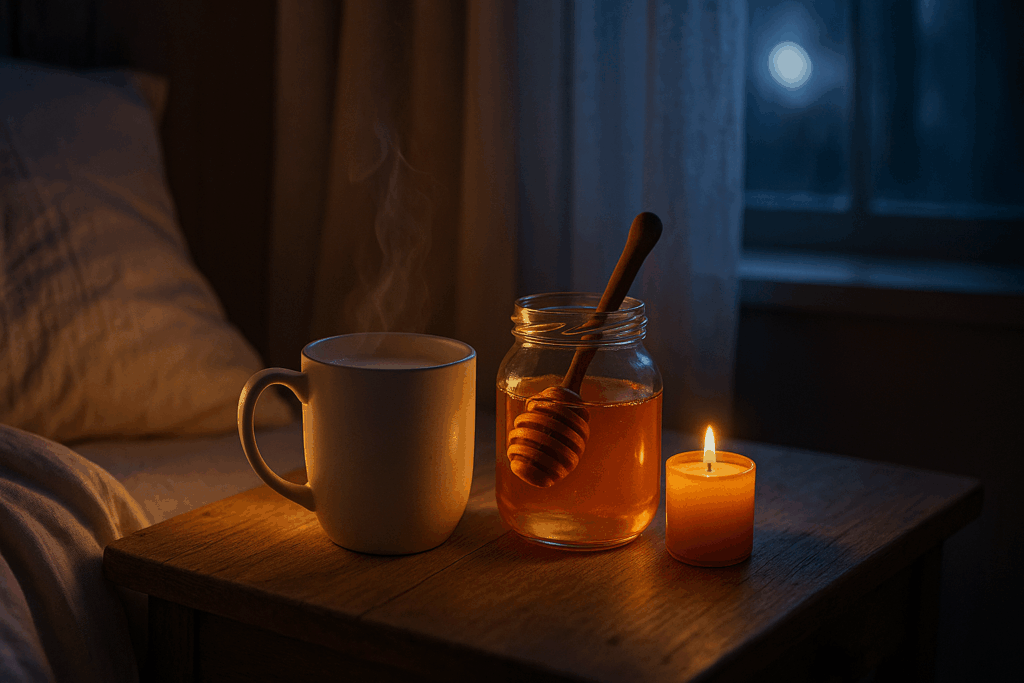

夜:温かい一杯でリラックス

- 例:ホットミルク(または豆乳/ハーブティー)にはちみつ小さじ1。

- コツ:飲み頃温度で加えると香りが生きる。就寝前は量を控えめに。

発酵食品との組み合わせも効果的

ヨーグルト以外の発酵食品とはちみつの組み合わせも注目されています。キムチ、納豆、味噌などの伝統的発酵食品と一緒に摂ることで、多様な善玉菌への栄養供給が可能になります。

まとめ:今日から始める”はちみつ腸活”

おいしいから、つづく。

科学的根拠に基づいた「はちみつ×ヨーグルト」の組み合わせや、発酵食品と合わせるだけで、手軽で美味しく“無理のない腸活”になります。

継続することで、消化機能の改善、免疫力の向上、さらには全身の健康状態の改善につながる可能性があります。

今日から、科学が認めた「はちみつ腸活」を始めてみませんか?

まずは朝の小さじ1から、7日間試してみましょう。

参考文献まとめ:

※この記事は2025年9月時点での研究結果をもとに作成されています。健康状態に不安がある場合は、専門医にご相談ください。